雪が降り積もる積雪地に木製の小屋がよく合いますよね。

でも、せっかく建てたのに、ひと冬で無残に壊れてしまうこともあり得ます。

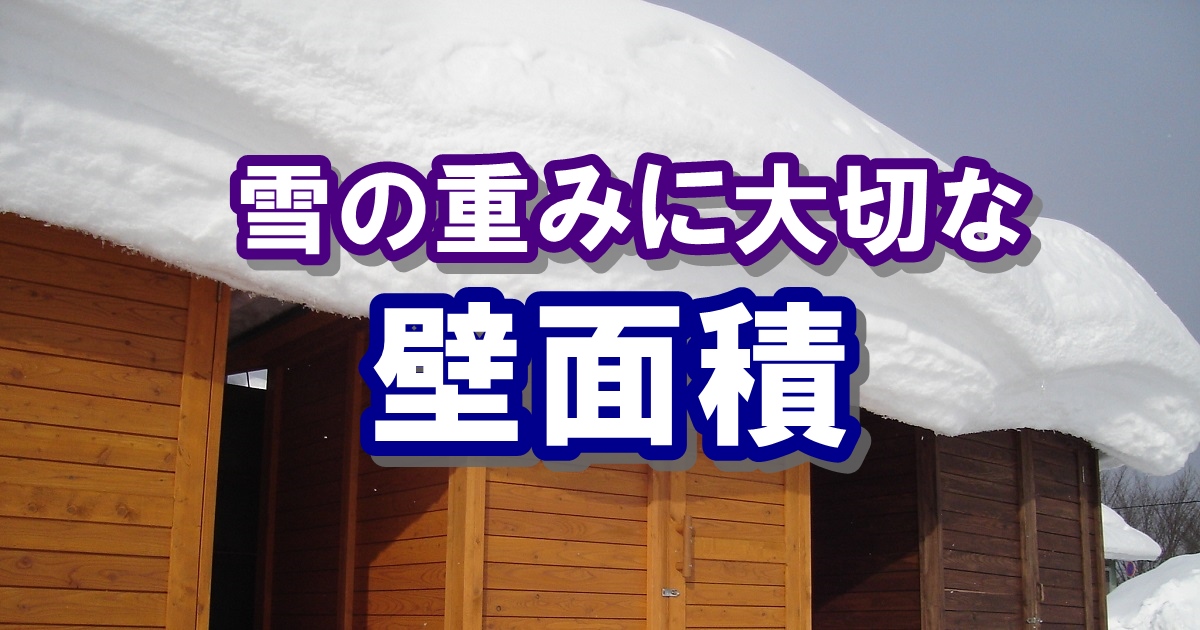

木製小屋は雪の重みで、どれぐらいの影響を受けるのでしょうか?

建物を強化するだけしか方法がない訳ではありません。

豪雪被害のメカニズムを知ることが大切です。

私は北海道の豪雪地帯出身で、ふるさとには空家になって今にも倒壊しそうな木造建物が多数存在します。

雪で受ける被害をあらかじめ知っておくと、少ない予算で効果的な雪対策ができます。

ウッドハウスに作用する「雪の重み」の考え方をまとめてみました。

積雪荷重は耐力壁面積

窓やドアなど開口部は強度がなく弱い部分です。

そんな開口部がたくさんあったり大きな窓で壁面積が少ないと、建物全体が変形しやすくなります。

位置についてもバランスよく配置されてないと、壁面全体の強さが維持できません。

積雪荷重の構造計算は、壁面量と開口部の配置に影響を受けます。

雪国では開口部面積を大きくできない

雪国の建物は南国にあるテラスハウスのように、大きな掃き出し窓をあまり見かけませんよね。

積雪の荷重は壁面や柱で支えなければなりません。

軸組み工法も同様で、柱や梁の断面を大きくしたり柱本数を増やします。

面積が大きいドアや窓をたくさん設置できません。

壁がないドアや窓の部分が弱くなりますから、面積と配置に気を配る必要があります。

建築面積が小さくても…

長期にわたり屋根上が積雪状態になる豪雪地では、雪下ろしが年に数回は必要です。

それを怠ると建物は大きな荷重を受け続け、負担が増して傷みがでてきます。

小屋やタイニーハウスでは、建築面積が小さいので積雪量が少なくなります。

建築面積が小さいと積雪によるバランスがとりずらくなり、傾きの発生も起きやすくなります。

小面積でも豪雪地帯では積雪量で荷重を計算しなければなりません。

意外に重い、小屋に積もる雪

1mくらい雪が降る地域なんですが、木造の小屋は大丈夫ですかねー?

こんな質問をいただきました。

私の住む地域は、積雪深が約100~150cmの北海道道央地区です。

クレーム対応しながらその地域の積雪事情に合わせて、木製キットハウスを開発してきました。

構造強度は開口部の面積で大きく変わります。

開口部を減らしたり補強したりして積雪荷重に対抗することが大切です。

積雪に耐えるには壁面積が必要

キットハウスの完成後にお客様を何度も訪ねました。

窓をたくさん設けたいという人が多いものです。

改造して後から窓を設置した小屋を見たことがありますが、建物強度を失っている事例が多かったです。

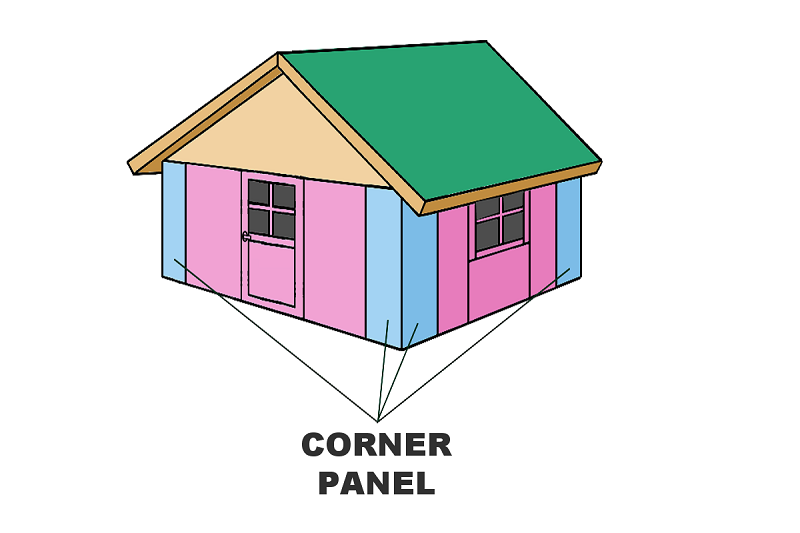

そこで最低限の壁面積を強制的に確保するため、四隅に455mmの壁面が残る設計にしました。

壁がゆがまないように開口部をバランスよく配置するようにしましょう。

四隅に窓やドアを配置すると、どうしても壁面のバランスが悪くなりがちです。

これだけで積雪への備えが完全ではないですが、セルフビルドで小屋を設計する時の参考にしてください。

多くの積雪が予想されるなら、総開口部面積を少なめに計画してください。

雪国で暮らしている人はわかりますが、雪の重さは地域や季節で様々です。

屋根の雪下ろしをこまめにして、耐力壁の負担を軽減させるようにしてください。

積雪深だけで判断しない

雪質によって見た目の量と重さに大きな差がでます。

では、1立方メートルあたりの雪の重みはどれくらいかと調べると、

- 降ったばかりの新雪:約70kg

- 降ってから1カ月くらい経った締まった雪:約200kg~

- 氷になった雪:500kg以上

なんと、重たい雪は新雪と7倍もの比重差があります。

小屋を建てる地域で、どんな雪がどれくらい積もるのか把握しましょう。

日本海側の湿った雪が降る地域では、積雪深だけでなく比重にも注意する必要があります。

春になって小屋が傾いていることも…

雪解けがすすみ春になると小屋が傾いていることもあります。

物置のような基礎が簡易なブロック置きで、地面の締固めが不完全だとひと冬の積雪荷重により基礎が沈下します。

海岸など風雪が強い地域では基礎を強固にしないとなりません。

雪や強風の外力は基礎部分に強く作用することに注目してください。

耐えても建物変形で開口部が…

建物が積雪の荷重に耐えていても、ドア枠が変形して開閉しずらいことがあります。

木材は柔らかいのでひずみがおきやすく、建物全体がわずかに変形している可能性があります。

窓材質がガラスだと割れてしまうこともあります。

大抵の場合は雪下ろしをすれば変形が元に戻ります。

豪雪地で暮らしたことがある人は、建物への悪影響をさけるための屋根の雪下ろしの大切さをよく知っています。

屋根の軒先に注意

屋根の軒や庇の部分にも雪の重みがのしかかります。

雪庇という風雪でできた雪のカタマリで、重さにより軒先が壊れたりすることがあります。

別の建物から落雪があったり道路の除雪により雪がかかると、建物の構造では耐えることができない外力がかかります。

落雪や除雪の雪には氷の塊もあり、衝撃は想像よりかなり大きいものになります。

軒先や庇など建物の弱い部分には注意してください。

落雪や雪庇ができる方向も考える

建てる前に雪の吹き付ける方向も考えておきましょう。

北半球の冬は北風が吹きます。

一般的には北からの風雪をうけると、南側に雪庇ができます。

南側は晴れた時に雪解けがすすみやすく、落雪が予想できます。

落雪があると直下の壁面は落雪衝撃を受けることがあり得ます。

切妻屋根ならそんなことも考慮しておくと良いでしょう。

積雪地では屋根がポイント

- 雪が降るので頑丈につくらなきゃ…

- 太い柱が必要?

- やっぱり木造では無理か…

豪雪地帯では木造小屋建設をあきらめる方も多いでしょう。

開口部の面積や配置に気を付けて、雪下ろしをすれば木製小屋でも十分に使えます。

豪雪地でも小屋を長く使うにはさらに別の視点も必要です。

それは屋根です。

雪下ろしはアスファルトシングルに注意

屋根の雪下ろしが大切とアドバイスしました。

屋根上で氷や雪庇を無理にはがそうとすると、アスファルトシングルが破れる恐れがあります。

室内で暖房を使用すると屋根に熱が伝わります。

屋根上の積雪が解けてアスファルトシングル付近が凍り付いていることがあります。

薪ストーブを設置すると屋根に早く熱が伝わり積雪が融けます。

ストーブを消すと再度氷になり、屋根材を痛める原因となります。

雪下ろしの際はアスファルトシングルの破損を防ぐために、屋根上の雪は敢えて20cm厚ほど残すようにしましょう。

屋根断熱はとても重要

室内の暖かい空気が屋根裏から屋根上の積雪に伝熱するのは、氷の発生を促進させ落雪による建物被害や雨漏りの原因になります。

屋根材に関係なく断熱が必要なのです。

温度差が大きくなるので、室内においては屋根の結露にもつながります。

屋根の断熱はあとから施工することが難しいです。

なので、屋根断熱は建てる前に検討することをおすすめします。

断熱というと壁内を連想する方が多いですが、最初に屋根断熱を検討してください。

コメント