DIYで小屋作り、セルフビルドリフォームを計画中の方に質問です。

「水切り金物」使いますか?

小屋作りで「水切り金物」なんてよく考えず、しっかり検討しない方が多いと思います。

基礎上のトタンみたいなもの…アレは要るの?

「水切り金物」は、木造建物の材料の中でも金属製で特殊です。

木部腐朽において、実はとても重要な役割を果たしています。

適切な使用で木造の耐久年数に大きく差がでると思います。

知られざる「水切り金物」について紹介します。

雨水で濡れるところを観察

日陰になりやすい箇所は、雨が止んだ後もなかなか乾燥しません。

雨が止んでも最後まで雨水が残りやすいのは屋根軒先や外壁下部です。

長時間にわたって雨水が滞留し、そこは腐朽しやすくなってしまいます。

最初に木部腐朽するのは…

条件にもよりますが、木部で腐りやすいのは壁面下部と屋根の軒先部分です。

私の経験では、屋根軒先が最も早く傷んだ印象があります。

その原因として考えられるのが、雨水で濡れやすく乾きにくい場所だからです。

「最後まで濡れてる」⇒「常に水があり腐朽促進」

このような方程式が考えられます。

屋根こう配の影響

屋根こう配が緩いと雨水の排水がなかなか進みません。

陸屋根のように勾配ゼロの建物は、防水工事が定期的に必ず必要です。

反対に急こう配屋根でしたら雨水排水がスムーズで、軒先腐朽の心配が減ります。

水切り金物とは?

水切り金物はいくつかの形状で加工され、ホームセンターで販売されてます。

金属製の水切りは、地味な存在の役物ですね。

木製小屋で使われる代表的な二つの水切り金物を紹介します。

屋根軒先で使われる唐草

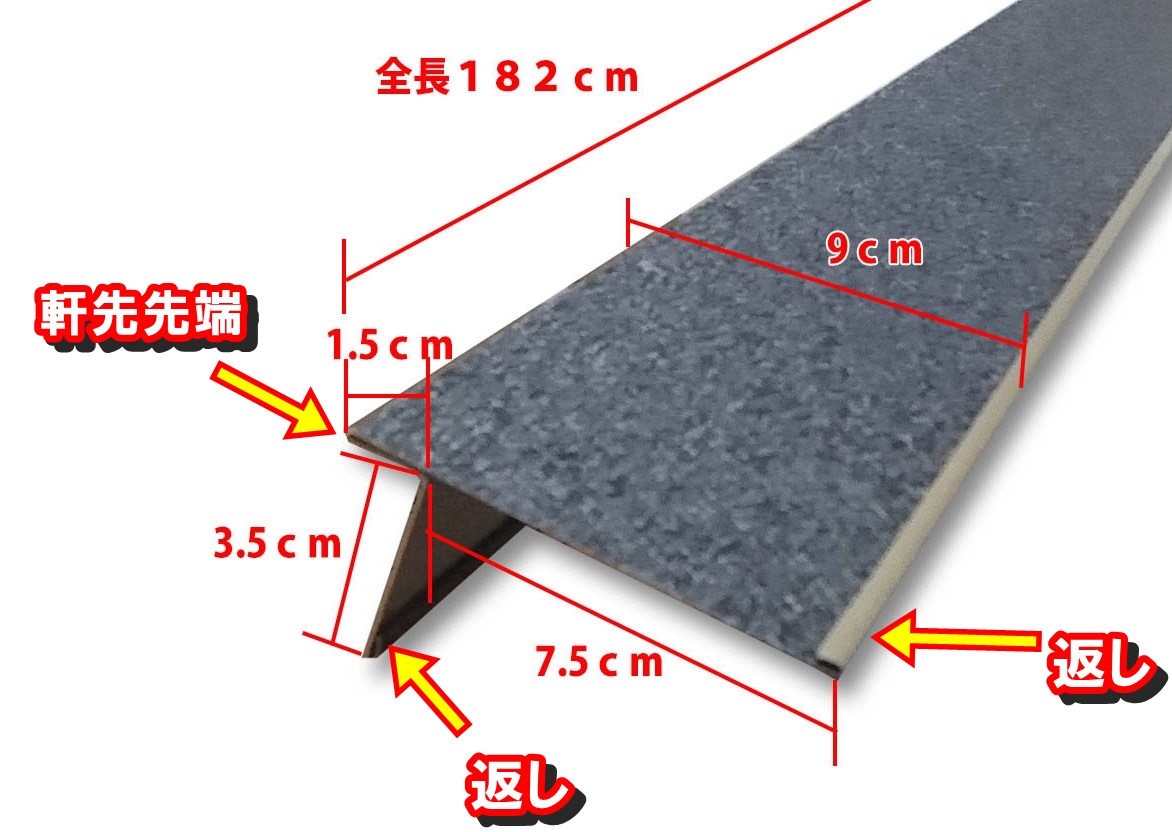

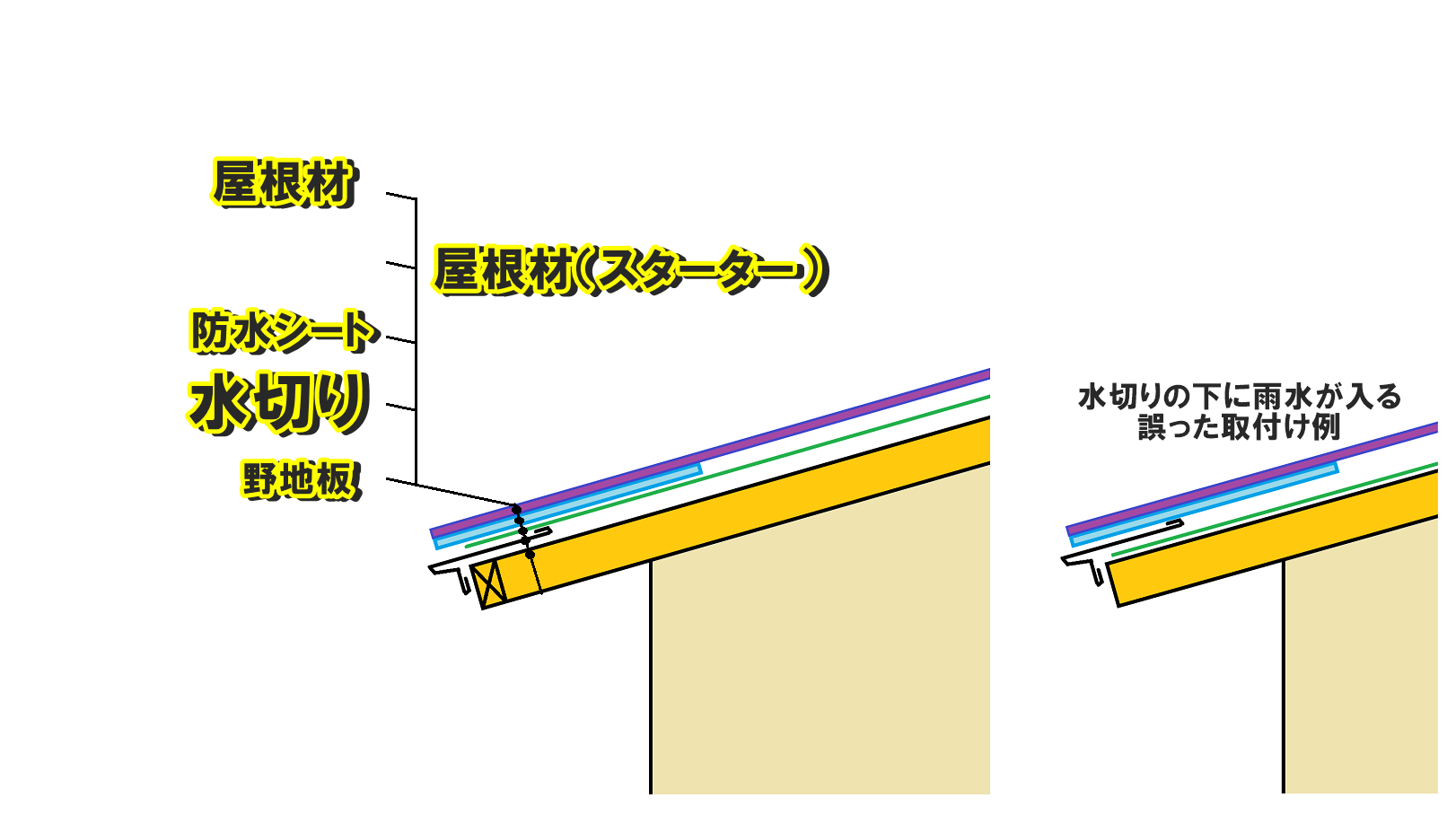

画像のような形状の金物は「唐草(からくさ)」と呼ばれています。

水切り金物を注文するときに「唐草」 や「軒先金物の唐草タイプ」と言えば通じると思います。

建築資材には古くからの名残りで使われる用語が多く、唐草と呼ばれるのは瓦屋根の軒先部分に唐草模様があしらわれてたとか諸説あるようです。

唐草模様と水切り金物は関係ないようです。

唐草は長さ約1.8m単位で販売されています。

屋根軒先の先端部分にのせるようにしてとめます。

雨水が逆流しないように折り曲げられた「返し」が付いています。

この「返し」が重要で、雨水がこう配を逆流する毛細管現象を防止してくれます。

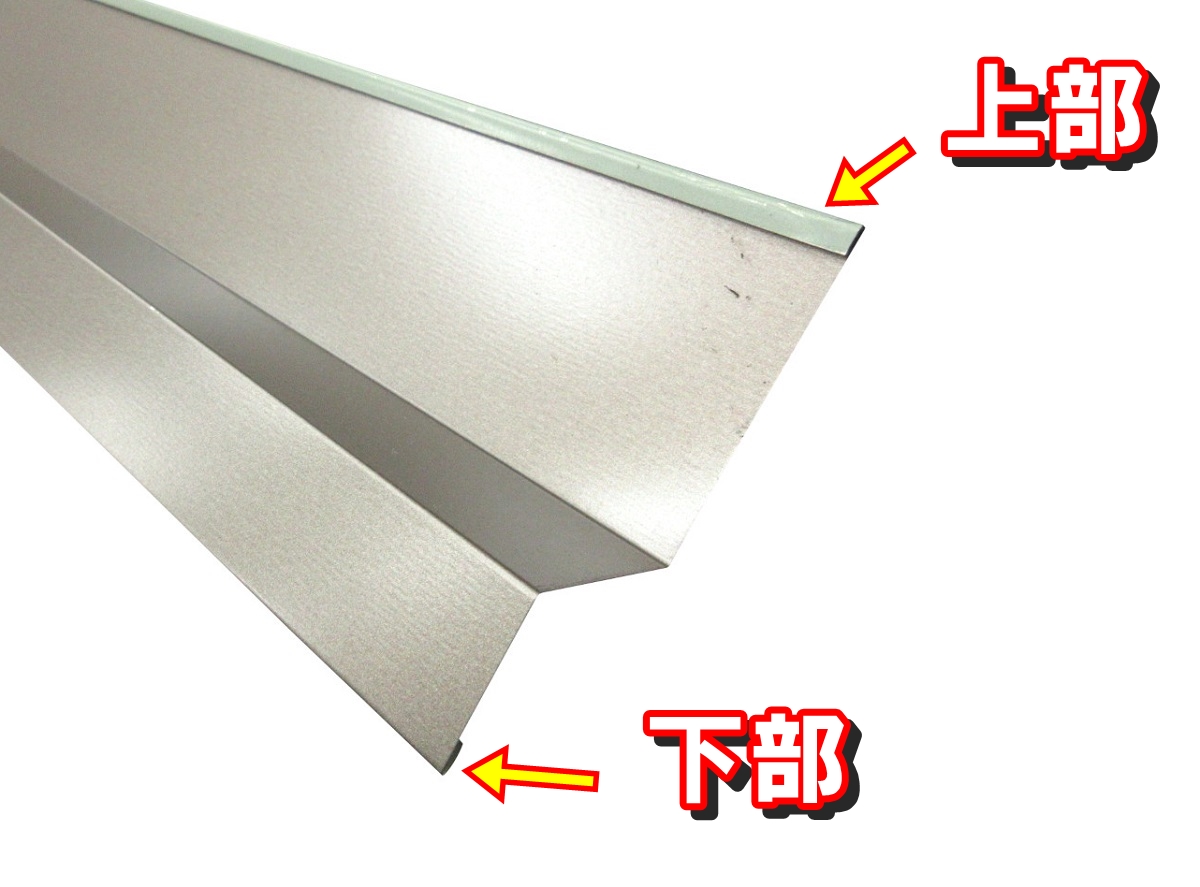

土台水切り

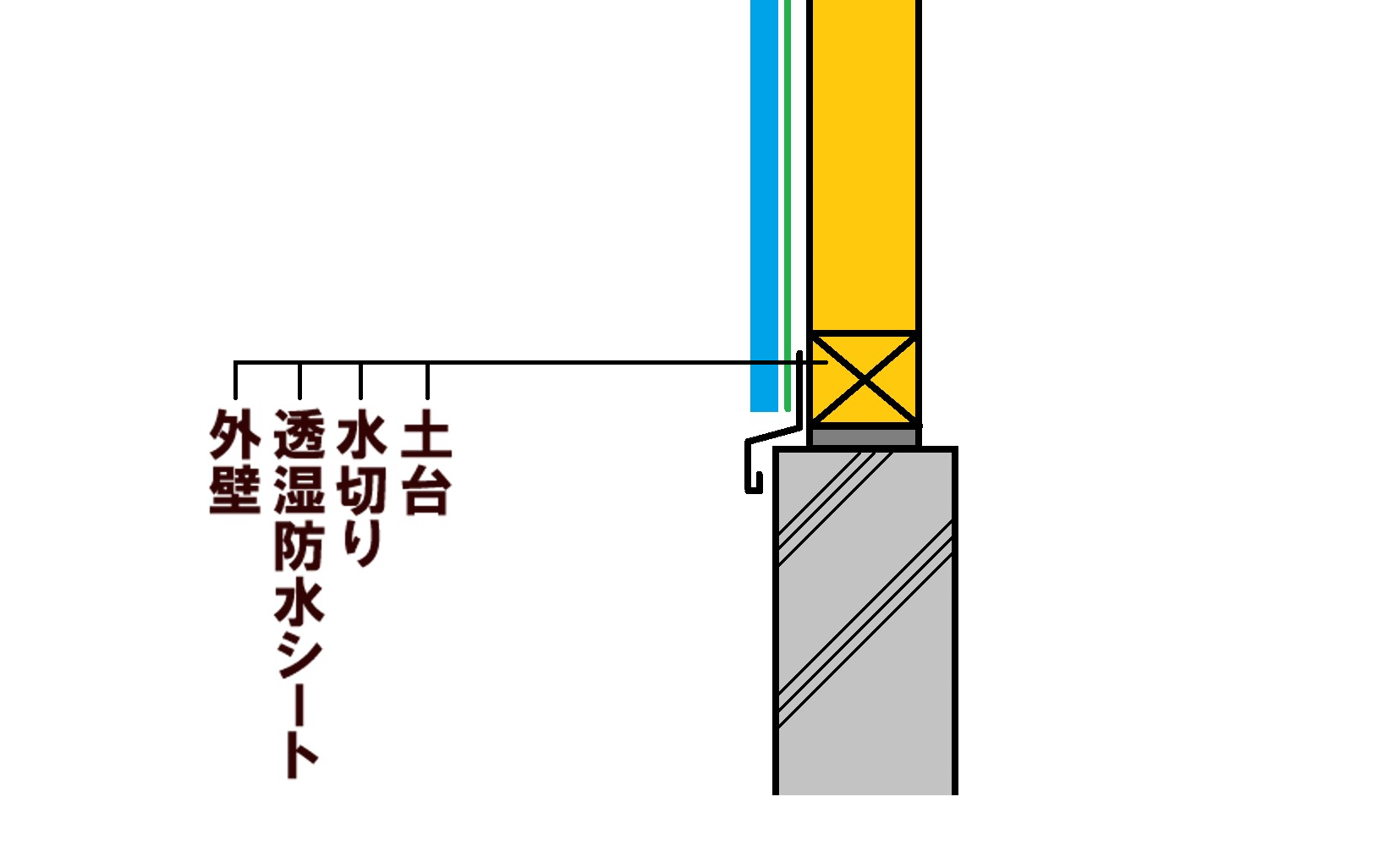

住宅建材業界では「水切り金物」というと、軒先金物よりもこの土台水切りを指しているかもしれません。

住宅でも壁面下部に必ず使われる部材です。

基礎の上を見ると、鋼製かガルバリウム鋼板の土台水切りが取り付けられてます。

基礎内への雨水の侵入を防ぎ、土台材の水濡れ腐朽を防止するのが目的です。

水切り金物は必要か?

水切りが取り付けられる屋根軒先、庇や壁面下部は、雨水が流れ落ちていく過程で必ず通る場所です。

地味な水切り金物は、小屋を作るときにも必要なのでしょうか?

金属製なのは腐朽を防ぐため

水切りに使う素材が木材ではなく金属なのは、なぜでしょうか?

雨水が木材にしみこんで腐りやすくすることを防止するためです。

水切りを使う場所は他と比べて雨上がり後も長時間濡れた状態が続きやすいです。

金属製なのは腐朽が進みやすい場所であることを証明しています。

北側や日陰になる場所は、常に湿っていてカビや苔が生えやすく警戒が必要です。

毛細管現象って何?

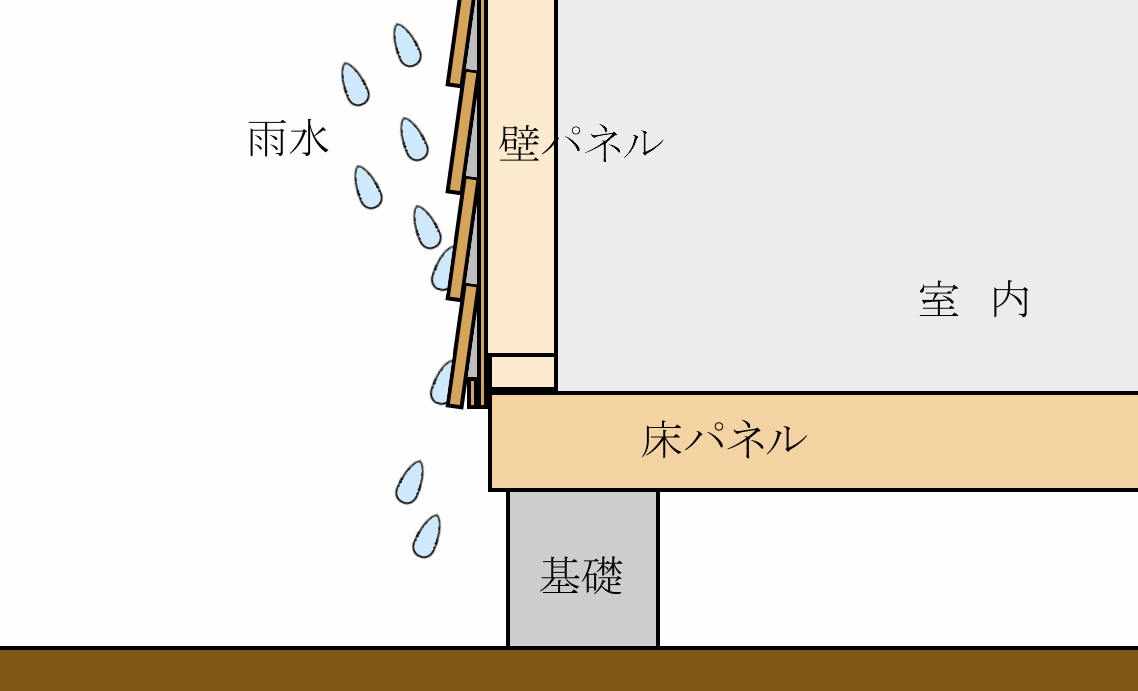

この画像は外壁下部に水切りを取り付けず、5年ほど経過後に解体した時のものです。

合板と外壁で床を被せるように施工しました。

構造的には木材で水切りの役目をしてました。

木部は水を吸い上げるのか…

しかし、毛細管現象という「水を吸い上げる」効果が発生して床を濡らしていたと考えられます。

何度も濡れて乾燥した跡です。

最下段の外壁材は他のものと比べて劣化していました。

木製外壁下部は水切りを取り付けた方が長持ちすることの証明です。

雨どいは付けたい

軒先から壁面に雨水がつたったり、地面に落ちた水滴が壁面下部に撥ね返ったりするのは木部を濡らし腐朽につながります。

コレを雨どいで防止できます。

雨どいは、木造を「濡れにくくする」ための合理的な住宅設備です。

木製小屋を腐りにくくする設備として秀逸です。

長期で考えたら雨どいはコストパフォーマンスがとてもいいです。

できるだけ雨どいを付けたいですね。

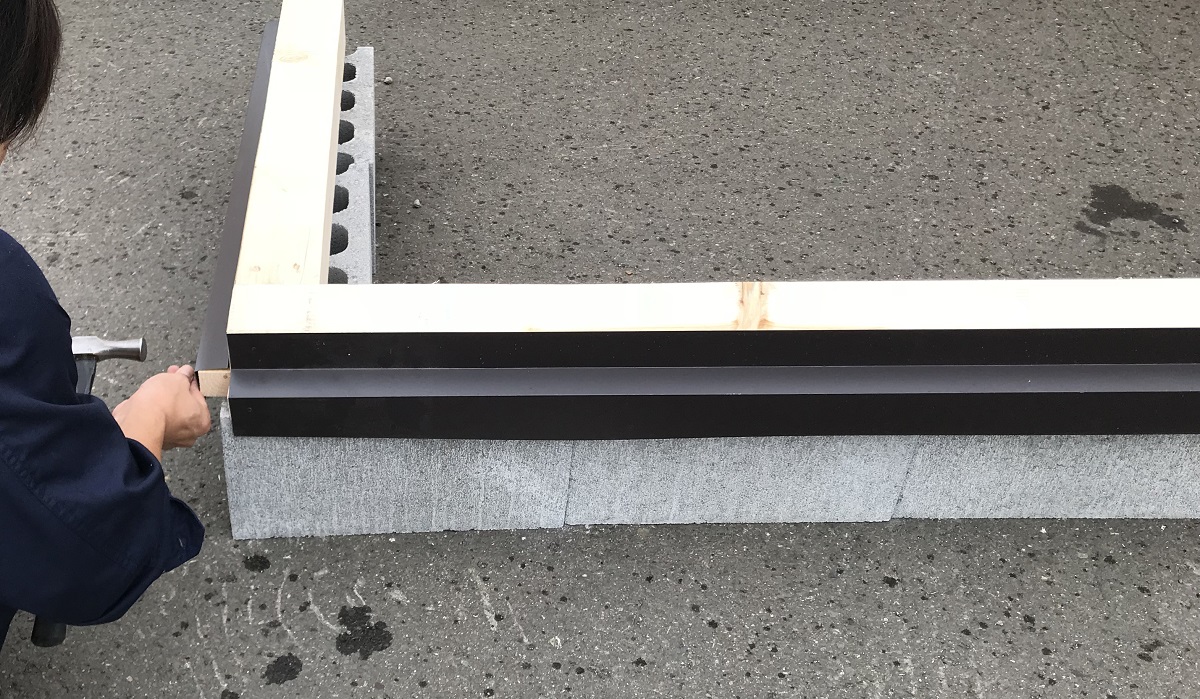

水切り金物の取付と注意

水切り金物の取付方法を間違えると逆効果です。

野地板、水切り、防水シート、屋根材の順に取り付けます。

水切りの下に雨水が入り込むと意味がありません。

土台水切りも軒先と同様に土台に水切りを取り付けます。

逆に取り付けてしまうと水切りを取り付けても効果が得られません。

設計時に間違えないようにしてください。

屋根こう配が緩いと軒先注意

緩やかな屋根こう配だと雨水が流れて落ちにくく、急こう配ならすぐに流れて水はけがよくなります。

軒先の雨水滞留は屋根こう配の影響を受けます。

傾斜が緩やかな屋根こう配を設計するときは、軒先の雨水滞留に気を配りましょう。

画像は三寸こう配(約17度傾斜)で、緩やかな勾配に属します。

軒先の水はけが良いとは言えません。

重要な役割の防水シート

屋根軒先は過酷な環境です。

- 日射を直接受ける

- 雨水が滞留する

- 積雪地では雪庇ができる

完成後7~8年経過して解体した小屋は、アスファルトシングル下地の防水シートの劣化が確認されました。

軒先部分は屋根材下地までもが傷みやすいのです。

下地の防水シートを二重にしたり、軒先の水切り金物と一体化させて滞留する雨水対策をしましょう。

結論、水切りはあった方が良い

屋根軒先も外壁面下部も、雨水が滞留しやすいことは確かです。

小さな小屋であっても水切り金物を取り付けた方が良いでしょう。

水切り金物は大型のホームセンターで販売しており、ネット販売でも手に入ります。

基礎と木部の接合部に土台水切り

土台水切りは床や基礎内に雨水が入らないようにするものです。

毛細管現象により水が駆け上がることは想像しにくいものです。

基礎と木部には必ず接合部ができます。

わずかな隙間から雨水が侵入することを意識してください。

屋根こう配が緩いと水切り金物だけでは…

屋根こう配が緩いと、唐草の水切り金物だけでは安心できません。

屋根材や下地材を重ねたり、防水テープ(ブチルテープ)で目止めやコーキングするなど、屋根軒先を総合的に水切り対策する必要があります。

雨水が滞留した部分には腐朽菌やカビが繁殖しやすくなります。

そうなると軒先でもシロアリやキクイムシ等の食害に遭遇する可能性が高まります。

もし、これらに気づかずに軒先から腐朽が広まると、屋根全体から雨漏りのリスクが高まります。

セルフビルドで小屋を作る前に、水切り金物が重要であることを考えてみましょう。

コメント