エクステリアや小屋の木製サイディングのメンテナンスは塗装に尽きると思います。

木部はキレイに塗り直すと美しさがよみがえり、耐久性ものびていきます。

- まとめて16L缶買った方がお得ですか?

- 原色カラーの赤で塗装したい!

- やっぱり高価な塗料は長持ちしますか?

そんな疑問にお答えしたいと思います。

頻繁に再塗装を繰り返していれば木部は簡単には腐朽せずに長持ちするものです。

「スプレーで塗るんですか?」という質問もありますが、木部塗装は基本的に刷毛(ローラー)塗り作業です。

木部耐久性を左右する大切な塗装について簡単にまとめました。

二種類の木部塗料

塗装の目的は、「見た目の外観をキレイに変身」、「防腐効果で耐久性をのばす」の二つがあります。

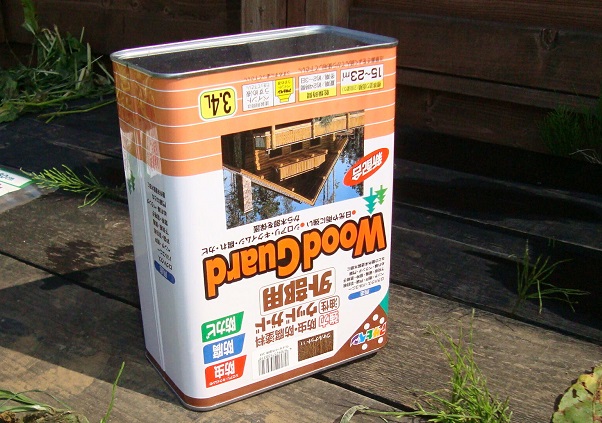

木部塗装専用の塗料は、ホームセンターでも手軽に入手できます。

注意したいのは、仕上がりに違いが出る二つの塗料種類です。

木部塗料の種類は大きく分けて含浸系(ステイン)と、塗膜系(ペンキ)の二種類です。

含浸系(ステイン)

塗料が半透明で、木部に浸み込んで色を付ける塗料です。

塗装後も木目が見えて、木部を強調したいときに使われる塗料です。

塗料によっては高い防腐、防虫、防カビ効果と耐候性が期待できます。

16リットルの塗料費用は4万円もあれば1万円もあります。

防腐性能と持続性に関して、多くの商品を使用した私感では値段に比例するような気がします。

塗膜系(ペンキ)

こちらは塗料が絵の具のように不透明で、表面に塗膜を作り下地の木目や節を隠します。

昔から使われてきたいわゆるペンキです。

近年は商品開発が進み、乾燥後も伸縮性があり耐久性も向上して価格も安くなりました。

さらに油性が主流でしたが、刷毛などを水洗いできて扱いやすい水性も多く出回っています。

水性とはいえ乾燥すれば油性と変わらない性能の塗料も多くなりました。

木部塗装の耐久性とコスト

エクステリア木部塗料は色々なメーカーで市販されていて、ホームセンターで手軽に手に入れる事ができます。

住宅リフォーム向けの木部塗料も市販され、価格や耐久性の多種が販売されてます。

費用対効果は比例?

「塗ったら何年もつか?」などと耐久性の質問を多くいただきます。

高価な塗料は確かに経年で色落ちがしにくいです。

防腐や防カビ性能の持続性は、色落ち度合と同じような感じがします。

価格は量当たり2~4倍の差がありますが、性能もそれに見合っているような実感です。

ただ、10年以上経過した小屋を見ると、手入れの頻度が防腐持続性に影響を与えていると思います。

高価な塗料だからといって「一回塗ったら10年大丈夫…」ということは無いのです。

塗りなおしの回数や頻度、清掃の有無も影響し、木造は長期にわたり使わないとボロボロになってしまいます。

一度に多量缶を買うとお得?

「4Lで¥9,000」だけど「16Lで¥29,000」なので、塗り直しもあるし、たくさん買っておけばいいと考えがちです。

実は缶開封後の塗料について余った塗料の保管が難しいです。

揮発性の成分も含まれており開封後に長期保存すると、塗料の性能が劣化することが懸念されます。

ですから、できる限り一回の塗装で使いきれる量を買うようにした方が良いでしょう。

数カ月の短期間保存で使ってしまうなら問題なさそうです。

条件の悪い場所は傷みやすい

強風が吹きつけたり直射日光がよくあたる壁面は、塗装がはがれやすく劣化が早いです。

雨が当たる軒下付近や風通しの悪い箇所も劣化が進みやすい場所です。

腐朽菌の活動により傷みやすく、メンテナンスの頻度を多くする必要があります。

条件が悪い屋外の木部は劣化が早いので、点検を頻繁にして塗り直し塗装を検討しましょう。

塗料を用意するコツ

作業は準備が肝心ですが、塗装前に考えておきたいことをまとめました。

用意する塗料の量は多めに

必要な塗料量は商品にもよります。

商品の缶に塗装面積の基準が記載してあります。

缶開封後の長期保管は難しいと申しましたが、二回塗りが基本の木部塗料は、塗ってみると足りなくなることがほとんどです。

足りなくなってあわてて薄めて使うと、塗料性能を損ねて色ムラが出やすく仕上がりが悪くなります。

塗りきれる塗料量よりちょっと多めに用意してください。

屋外用と室内用は違う

屋外用塗料が余ったからといって、室内の塗装に使うのは避けましょう。

室内に塗装するときは、室内用の木部塗料を用意してください。

屋外用は室内用に比べて防腐効果を高めるため、においや防腐防虫成分がきつい傾向があります。

その成分を含む塗料を室内に塗装すると、健康を損なう恐れがあります。

夏に室内温度が上昇すると、においがきつくなったりします。

塗料の性能や用途が違うので、インテリア用とエクステリア用を分けて使用してください。

調色用カラーに注意

各メーカーでカラーを選べますが、「赤」「青」「黄」など原色系は調色用であることが多いので注意してください。

これらはあくまでも基本色に混ぜて使うように製造されています。

調色用だけでは防腐効果が得られないものもあります。

原色系の塗料は防腐防虫効果を確認してから用意しましょう。

木部塗装をキレイに仕上げるには?

木部塗装も作業そのものは塗るだけです。

よりキレイに仕上げるために基本的に気を付けることはどんなことでしょうか?

組み立て前に塗る

DIYで小屋を建てる時に「木製サイディング塗装は組立前と組立後どちらが良いのか?」と質問されます。

外壁材など外部に取り付ける部材は、できれば組立や取付前に塗装した方が良いでしょう。

完成後には塗りにくくなる部分があり、外壁取付前だと細部まで塗りやすくなるからです。

壁に張る外壁材は水平に置いた方が塗りやすいですよね。

その方が色ムラになりにくく、仕上がりもきれいで丁寧になります。

塗料はよく混ぜる

ステイン、ペンキともに塗料液は成分や粉が液体が分離していています。

使用前にはよく混ぜて撹拌することが大切です。

棒でかき混ぜるように使用説明する塗料も多いですね。

できれば使用日前日に一晩中、缶を逆さまにしておくと、より撹拌しやすくなると思います。

コツは塗りにくいところから

作業を開始すると、広い面積のから一気に塗装したくなります。

しかし、塗る手順は色ムラや塗り忘れ防止のために、狭い面積や端から塗り始めます。

意外と塗り忘れがあるので、細かい部分や端部、側面など塗りにくいところから塗ります。

薄く塗ろう

色ムラ防止のために塗膜の厚さが均一になるようにしなければなりません。

そのためにはちょっと面倒な端からゆっくり塗り進める必要があります。

どうしても塗りやすい広い面から塗装したくなりますが、グッと我慢して地味な部分から塗り進めましょう。

外枠から塗りはじめれば薄塗りしやすく、塗装ムラができにくくなり仕上げがキレイになります。

木目に沿うように塗装すると塗料のノリも良くなり、薄塗りしやすくなります。

コメント